理科や社会の得手 / 不得手は日常生活が影響か

このブログは子どもたちとの育児生活を中心に綴った育児ブログです。子どもたちは小学 4 年生。4 度目の夏休みです。と言っても、私が小学生の頃の夏休みの過ごし方と随分と異なります。中学受験の勉強が本格化していて、子どもたちの通う塾でも夏期講習が開催されており、こちらもかなり受験勉強モード。夏休み期間中、合計で 3 週間くらい塾に通うこととなり、それに伴う宿題が通常の塾の授業だとか学校の宿題に重なり、子どもたちはかなり忙しい夏休みを経験しています…。

小学生がここまでして勉強する必要があるのかと疑問ではありますが、事実、中学受験の問題はビックリする程難しいです。小学生が解くような難度とは思えませんが、限られた合格枠を争う小学生が実在するのです。そういった小学生になろうと日々、勉強を頑張っていますがこれがかなり大変です。大変さは科目によって異なるのですが、理科と社会の出来栄えに差があるあたり、色々と不思議です。

スポンサーリンク

暗記だけで勝てない理科社会

子どもたちは小学 4 年生です。確か理科と社会が勉強の科目として始まったのは小学 3 年生からだった気がします。算数、国語の 2 教科の方が色々なコトの基本・基盤となりますので重要なのですが、理科と社会も世の中のコトを学ぶ上で基礎体力のような基礎知識となります。両科目とも、私の世代からすると基本的に暗記科目なので、淡々と覚えればテストの点数も問題無いモノが取れるイメージでいます。が、中学受験となると話は別なようです。覚えれば良い知識は覚えていて当たり前で、それを基本に思考力を試されるような問題が出題されるのだとか…。単語や用語レベルの暗記・理解では無く、そのモノゴトの背景やら流れを理解していないと解けない問題とかが出題されるらしいです。

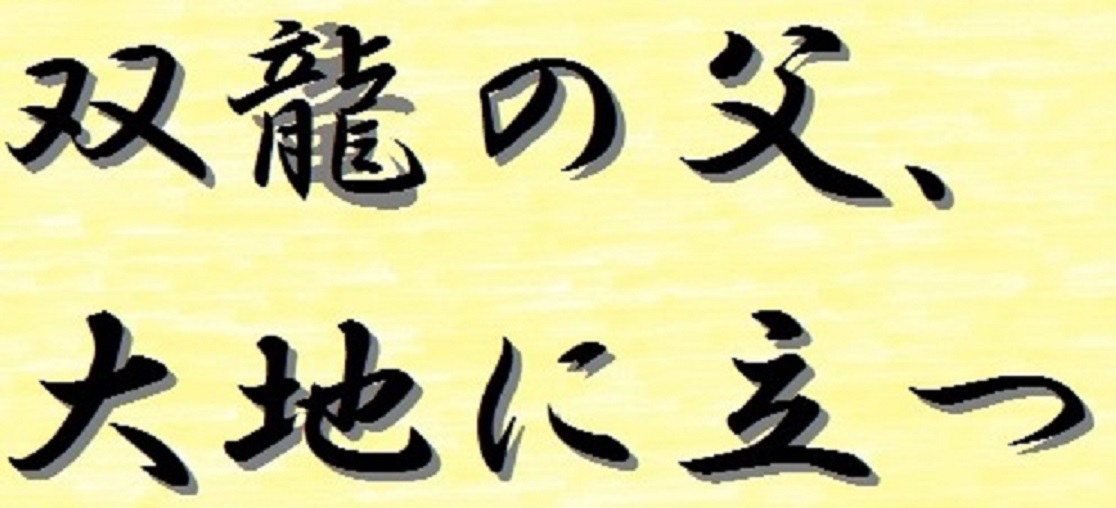

といった感じで難しさを踏まえ、塾で取り組む理科と社会の問題も単調なテストの設問と比べると解き難いようですが、竜太と竜子は二人して理科の得点がイマイチで社会の方が上です。両科目とも、覚えるべきところは最低限覚えるように準備しても結果に差が出ます。

社会の方が子どもたちにとって身近か

私が幼少の頃は、社会が苦手で理科の方が得意でした。何というか理科は興味が湧くのですが、社会は淡々としていて興味を持てず、あまり身近に感じないことも原因だったかと思います。当時の私は小学生であることを理由に、世の中の色々な出来事に興味を向けないことを選んでいた気がします。何やら難しいから、大人が考えることだから、と直感的に思ってしまい、距離を置いた気がします…。一方、理科で扱う内容は何かカラフルなイメージがあって楽しさを感じるものでした。

うちの子どもたちの場合、恐らくですが私と一緒にニュースを見る機会もあったり、世の中の仕組みに興味を持っているようです。私の幼少期の田舎暮らしと違い、子どもたちは都会で生活していますので、世の中や社会の出来事が自身の生活にとって身近に感じるのかもしれません。一方、理科の世界はあまり身近では無い。慌ただしい生活を送っているため、日常の科学現象に目を向けたり興味を持つタイミングもあまり無かったり、私のようにダラダラと教育番組をテレビで見るような生活もしていないので、理科に興味を持ちつつも取り扱われる題材がピンと来ないようです。

と言う訳で、幼少の頃に色々と経験させておくべき、という話はどうやら本当だったみたいです。とは言え、何をさせりゃ良いのか、良かったのか。今でもピンと来ません…。