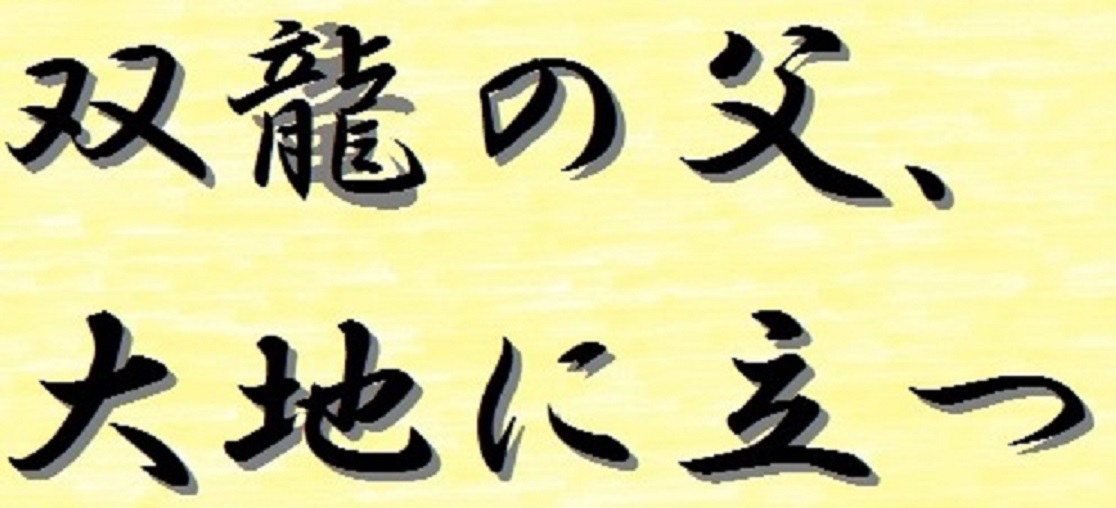

問題文の意味が分からないことが多い竜太

このブログでは何度も触れていますが、うちの子どもたち、毎日コツコツと一生懸命勉強しています。これほど頑張っているので、ある程度成果が出ると本人たちもモチベーション上がると思うのですが、残念ながらそうでも無く…。学校での取り組みとかではそこそこの成果が出ていますが、今、取り組みの中心となっている塾の勉強ではなかなか成果が上がらず。と言うのも、学校と異なり、ある程度の高みを目指す集団なので、平均が高く、その中でも上の人たちはかなりの実力やら才能を持っているため、そういった人たちの足元にも及ばないという辛い現実に直面しているところです。

うちの子どもたち二人には、特にそれぞれ別々の取り組みをさせている訳では無いのですが、どういう訳か竜子の方が竜太よりも結果が良かったりします。いくつか原因がありますが、竜太は問題文の読み取りで難がある模様です。

スポンサーリンク

問題文を勘違い

テストだとか問題集の文言は、読み取りやすいように記載されているべき、と私も思うのですが、残念ながら現実はそう甘くありません。日本語は色々な言葉を省略して簡潔に記載することが出来てしまい、このように書けば凡その人は意図を理解できるだろう、という想定で書かれていることが多いです。そのため、ある程度の慣れや情報の補完を頭の中でする必要があったりすることも事実です。

がしかし、それを差し引いたとしても竜太は問題文の文言で迷子になり過ぎです。慣用的に使う言葉であっても、単語の意味そのものに囚われ過ぎて変な方向に走ってしまいます。例えば、算数の問題文で、複数枚あるカードの中から “いくつか選んで” 条件を満たすような組み合わせは何通りあるか、みたいな趣旨の日本語のとき、”いくつか選ぶ” という文言からカード 1 つだけは該当しないと考えてしまうみたいです。その気持ちや理解の仕方は重々わかるのですが、こればっかりは慣習なので慣れるしかないです…。

竜太の気持ちは痛いほどわかる

竜太は言葉や文が苦手です。ただ、竜太の間違い方は結構シンプルなので、その気持ちは痛いほど分かったりします。例えば “前” と “後” という言葉。電車で “前の車両” だとか “後ろの車両” と言うと、進行方向に該当するものが前、その逆が後ろです。ところが本のページでは、読み進んでいる方向に対してその先が後で、既に読んだ個所は前になります。例えば “後のページ” だとか “前のページ” って言いますよね。また、時間経過についても同様です。”前年” って電車のようにこれから向かう先方向のコトを言っているのではなく、既に終わった年のコトを言いますよね。”前回” とかも。恐らくこの違いは物理的な前後と時間的な前後の使い分けなのですが、竜太はこういった微妙な違いが非常に苦手です。

また、慣習的なところで理解すべき話は、私も前職を止めて現職に就いており、話や言葉の使い方が社内用語・知識が前提とされたモノだったりしていて、何のコトなのかさっぱり分からないときも多々あるので。

といった感じで竜太が言葉で苦戦していることだとか、その気持ちは非常に良くわかるのですが、だからと言って何か救済処置がある訳でも無く。中学受験や一般的な受験で、受験生は文句言えません。受験生が合わせる必要があります。竜太の苦手なコトです。果たして出来るようになるのか。不安です。